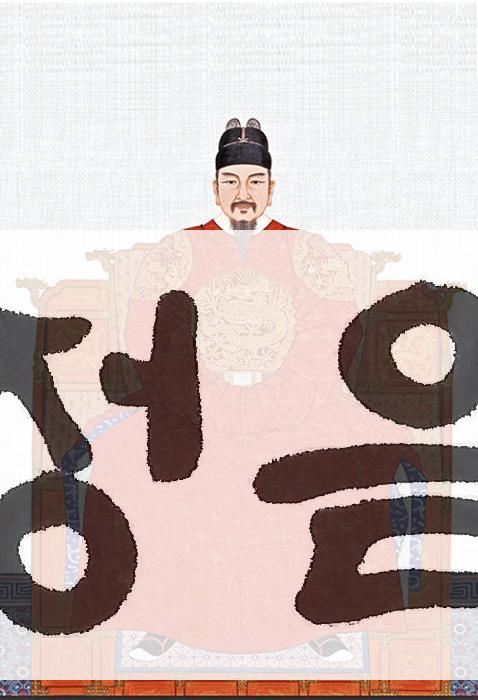

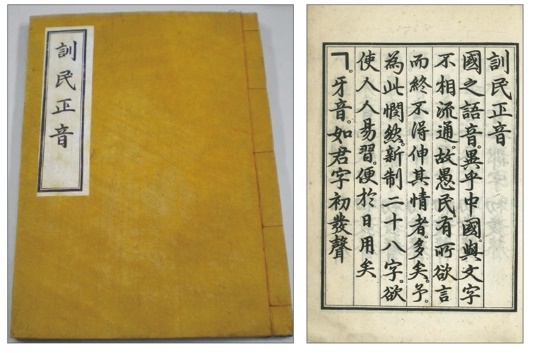

지난 호에 세종은 훈민정음 창제과정을 공개적으로 한 것이 아니라 밀실에서 극소수의 인원만이 함께 했다고 추론했다.

그 근거는 훈민정음 반포 후 최만리 등 집현전 학사들이 “신하들과 의논도 하지 않았다”라고 상소문에서 언급한 점을 들 수 있다.

만약 집현전 학자들이 공개적으로 참여했다면 집현전 실무책임자였던 집현전 부제학 최만리를 비롯한 집현전 최상위층 보수파들이 모를 리가 없었을 것이고, 사전에 새로운 문자 창제 계획을 알았다면 이들은 훈민정음이 창제되기도 전에 오랑캐나 하는 행위라고 하면서 거세게 반대하였을 것이다. 그러니 집현전 학사들이나 조정의 벼슬아치들이 이 작업에 참여하지 않았던 것이 확실하다.

그래서 세종대왕이 훈민정음을 창제할 때 가장 유망한 조력자는 벼슬아치가 아닌 대군과 공주일 것으로 추정된다. 세종은 이들과 비밀리에 만날 수 있고, 또 조력할 만한 학식을 갖추고 있었기 때문이다.

세종에게는 8명의 대군과 두 명의 공주가 있었다. 세종은 이들 가운데 광평대군과 정의공주를 조력자로 지목하였을 것이다. 두 사람은 아무런 공직을 맡지 않았을 뿐만 아니라 머리가 영특하고 학식이 풍부했다.

실제로 세종이 훈민정음을 창제하기 2년 전인 세종 23년(1441년)에 여러 자녀 가운데 출가외인이었던 27세의 둘째 딸 정의공주와 17세인 다섯째 아들 광평대군의 집을 자주 방문했다는 사실이 세종실록에 기록되어 있다.

정의공주는 14세에 죽산 안씨 안맹담에게 시집갔다. 그는 총명하고 특히 역산에 뛰어났으며, 불교에도 조예가 깊을 뿐만 아니라 매우 영특하고 학식이 풍부하여 세종이 사랑했다고 세종실록은 기록하고 있다.

특히 공주가 역산(曆算)에 뛰어났다는 것은 주목할 만하다. 역산은 역학(易學)과도 깊은 관계가 있는 천문학에 속하는 학문이기 때문에 이러한 정의공주의 재능과 학문이 훈민정음 창제에 도움이 되었을 것이다.

더욱이 정의공주의 남편인 안맹담도 음률에 뛰어났다고 하니, 그도 임금과 공주에게 어느 정도 도움을 주었을 가능성이 있다.

정의공주가 훈민정음 창제의 조력자였다고 믿어지는 또 하나의 가능성은 바로 ‘훈민정음’을 가장 환영하는 계층은 한문 생활이 불편했던 여성이라는 점이다. 그렇다면 그녀는 훈민정음 창제 과정에서 보조하는 데 그치지 않고, 새로운 문자의 필요성을 임금에게 간절하게 호소하면서 적극적으로 참여한 조력자였을 것이다.

훈민정음 창제 과정의 또다른 조력자 광평대군

훈민정음 창제 과정의 또다른 조력자는 광평대군(廣平大君)이었을 것이다.

광평대군은 제1차 왕자의 난 때 이방원에 의해 죽임을 당한 무안군(撫安君) 방번(芳蕃)의 양자로 입양시켜 제사를 받들게 했는데, 세종 18년 1월 13일 12살의 나이에 결혼하여 궁 밖에 나가서 살았다. 세종 18년 2월 5일 광평대군의 제택(第宅)을 짓게 하였다는 기록이 있듯이, 임금이 직접 지으라고 명하였지만 신하들의 비판을 받을 정도로 광평대군의 집의 규모는 굉장히 컸다고 하는데 사실은 임금이 자주 거처할 공간을 만들기 위해 별채를 지어 두었기 때문이었다. 이는 아마도 ‘훈민정음’을 만들기 위한 비밀의 장소로 이용하려는 세종의 의중이 담긴 건축이었다는 것을 짐작하게 한다.

그 이유는 세종이 정비인 소헌왕후와의 사이에 8남 2녀의 자녀를 두었고, 후궁 5명과의 사이에 10남 2녀를 두었는데 세종 23년 되던 1441년 9월에 이미 두 차례에 걸쳐 정의공주 집을 다녀온 임금이 유독 다섯째 아들인 광평대군의 집을 이해 윤십일월 22일, 23일, 25일, 27일, 28일 등 6차례나 다녀오고, 또 이틀 뒤인 12월 1일 다녀왔다는 기록을 보아 보름 동안에 하루나 이틀 걸러서 일곱 차례나 다녀온 것이다. 이러한 임금의 연이은 거둥은 세종실록 뿐만 아니라 조선왕조 500년사를 통털어 전무후무한 기록이기 때문이다.

그리고 특히 시선을 끄는 것은 임금이 광평대군의 집에 거둥하기 전인 윤11월 16일에 “왕비가 광평대군 이여의 집으로 이어하였다.”라는 것이다. 다시 말해 왕비인 소헌왕후가 광평대군의 집으로 미리 거처를 옮겼다는 것인데, 이후 환궁했다는 기록은 보이지 않는다는 점도 궁금증을 자아낸다.

또 하나 궁금한 것은 모두 7차례의 거둥에 대해서 실록은 ‘광평대군 이여의 집에 거둥하였다가 곧 돌아왔다’라고만 기록되어 있을 뿐 임금이 광평대군의 집에 거둥한 사실에 대하여 아무런 이유가 기록되어 있지 않다는 점이다.

그저 광평대군의 얼굴을 보고 싶은 것이 거둥한 이유였다면 광평대군을 궁으로 불러들여서 만나면 될 것인데 왜 그를 부르지 않고, 동대문 밖에 있는 그의 집을 그토록 자주 거둥했겠는가?

훈민정음 창제 과정의 주요 조력자 중 한 사람인 광평대군을 궁으로 불러들여 훈민정음 창제에 관한 일을 의논한다면 반드시 새어나갈 것을 염려했기 때문에 임금이 친히 광평대군의 제택을 찾아갈 수밖에 없었을 것이다.

그렇다면 훈민정음 창제 과정에서 17세에 불과한 광평대군의 어떤 점이 임금이 한 달 만에 7차례나 거둥하게 하였을까?

“나이 어릴 때부터 학문에 힘써서 《효경》과 《소학》과 사서삼경을 다 통하고, 《문선》과 이태백·두보·구양수·소동파의 문집들을 두루 열람하였고, 더욱 《국어》와 《좌전》에 공부가 깊었으며, 음률과 산수에 이르기까지도 그 오묘한 이치를 다 알았을 뿐만 아니라 글을 잘 짓고 글씨의 필법도 절묘하였다.”

이 실록의 기록에서 표현한 대로 광평대군은 어릴 때부터 효경과 소학과 사서삼경에 능통했을 뿐 아니라 음률(音律)과 산수(算數)에도 오묘한 이치를 통달한 매우 영특한 세자였다. 그래서 임금의 신뢰와 총애를 받아 천체관측을 수행하는 천문대인 간의대(簡儀臺)를 만드는 일도 총괄했을 정도로 천문학과 역학에 대한 지식도 높았다는 것을 알 수 있다. 이러한 광평대군의 학문과 재능은 훈민정음 창제에 절대적인 조력자의 요건을 갖추었기 때문에 임금이 하루가 멀다 하고 거둥하였을 것이다.

그런데 광평대군은 훈민정음 창제를 도우면서 건강을 해쳤던지 훈민정음이 창제된 다음 해인 세종 26년 12월 8일에 창진으로 안타깝게도 20세의 생애를 마감했다. 처음 그의 병이 위독할 때 임금이 밤을 새워 자지 않았고, 끝내 죽으매 종일토록 수라를 들지 않았다는 실록의 기록은 훈민정음 창제 과정의 중요한 조력자였음을 알 수 있게 한다.

/<훈민정음 경산 칼럼>에서

지난 호에 세종은 훈민정음 창제과정을 공개적으로 한 것이 아니라 밀실에서 극소수의 인원만이 함께 했다고 추론했다.그 근거는 훈민정음 반포 후 최만리 등 집현전 학사들이 “신하들과 의논도 하지 않았다”라고 상소문에서 언급한 점을 들 수 있다.만약 집현전 학자들이 공개적으로 참여했다면 집현전 실무책임자였던 집현전 부제학 최만리를 비롯한 집현전 최상위층 보수파들이 모를 리가 없었을 것이고, 사전에 새로운 문자 창제 계획을 알았다면 이들은 훈민정음이 창제되기도 전에 오랑캐나 하는 행위라고 하면서 거세게 반대하였을 것이다. 그러니 집현전 학사들이나 조정의 벼슬아치들이 이 작업에 참여하지 않았던 것이 확실하다.그래서 세종대왕이 훈민정음을 창제할 때 가장 유망한 조력자는 벼슬아치가 아닌 대군과 공주일 것으로 추정된다. 세종은 이들과 비밀리에 만날 수 있고, 또 조력할 만한 학식을 갖추고 있었기 때문이다.세종에게는 8명의 대군과 두 명의 공주가 있었다. 세종은 이들 가운데 광평대군과 정의공주를 조력자로 지목하였을 것이다. 두 사람은 아무런 공직을 맡지 않았을 뿐만 아니라 머리가 영특하고 학식이 풍부했다.실제로 세종이 훈민정음을 창제하기 2년 전인 세종 23년(1441년)에 여러 자녀 가운데 출가외인이었던 27세의 둘째 딸 정의공주와 17세인 다섯째 아들 광평대군의 집을 자주 방문했다는 사실이 세종실록에 기록되어 있다.정의공주는 14세에 죽산 안씨 안맹담에게 시집갔다. 그는 총명하고 특히 역산에 뛰어났으며, 불교에도 조예가 깊을 뿐만 아니라 매우 영특하고 학식이 풍부하여 세종이 사랑했다고 세종실록은 기록하고 있다.특히 공주가 역산(曆算)에 뛰어났다는 것은 주목할 만하다. 역산은 역학(易學)과도 깊은 관계가 있는 천문학에 속하는 학문이기 때문에 이러한 정의공주의 재능과 학문이 훈민정음 창제에 도움이 되었을 것이다.더욱이 정의공주의 남편인 안맹담도 음률에 뛰어났다고 하니, 그도 임금과 공주에게 어느 정도 도움을 주었을 가능성이 있다.정의공주가 훈민정음 창제의 조력자였다고 믿어지는 또 하나의 가능성은 바로 ‘훈민정음’을 가장 환영하는 계층은 한문 생활이 불편했던 여성이라는 점이다. 그렇다면 그녀는 훈민정음 창제 과정에서 보조하는 데 그치지 않고, 새로운 문자의 필요성을 임금에게 간절하게 호소하면서 적극적으로 참여한 조력자였을 것이다.

지난 호에 세종은 훈민정음 창제과정을 공개적으로 한 것이 아니라 밀실에서 극소수의 인원만이 함께 했다고 추론했다.그 근거는 훈민정음 반포 후 최만리 등 집현전 학사들이 “신하들과 의논도 하지 않았다”라고 상소문에서 언급한 점을 들 수 있다.만약 집현전 학자들이 공개적으로 참여했다면 집현전 실무책임자였던 집현전 부제학 최만리를 비롯한 집현전 최상위층 보수파들이 모를 리가 없었을 것이고, 사전에 새로운 문자 창제 계획을 알았다면 이들은 훈민정음이 창제되기도 전에 오랑캐나 하는 행위라고 하면서 거세게 반대하였을 것이다. 그러니 집현전 학사들이나 조정의 벼슬아치들이 이 작업에 참여하지 않았던 것이 확실하다.그래서 세종대왕이 훈민정음을 창제할 때 가장 유망한 조력자는 벼슬아치가 아닌 대군과 공주일 것으로 추정된다. 세종은 이들과 비밀리에 만날 수 있고, 또 조력할 만한 학식을 갖추고 있었기 때문이다.세종에게는 8명의 대군과 두 명의 공주가 있었다. 세종은 이들 가운데 광평대군과 정의공주를 조력자로 지목하였을 것이다. 두 사람은 아무런 공직을 맡지 않았을 뿐만 아니라 머리가 영특하고 학식이 풍부했다.실제로 세종이 훈민정음을 창제하기 2년 전인 세종 23년(1441년)에 여러 자녀 가운데 출가외인이었던 27세의 둘째 딸 정의공주와 17세인 다섯째 아들 광평대군의 집을 자주 방문했다는 사실이 세종실록에 기록되어 있다.정의공주는 14세에 죽산 안씨 안맹담에게 시집갔다. 그는 총명하고 특히 역산에 뛰어났으며, 불교에도 조예가 깊을 뿐만 아니라 매우 영특하고 학식이 풍부하여 세종이 사랑했다고 세종실록은 기록하고 있다.특히 공주가 역산(曆算)에 뛰어났다는 것은 주목할 만하다. 역산은 역학(易學)과도 깊은 관계가 있는 천문학에 속하는 학문이기 때문에 이러한 정의공주의 재능과 학문이 훈민정음 창제에 도움이 되었을 것이다.더욱이 정의공주의 남편인 안맹담도 음률에 뛰어났다고 하니, 그도 임금과 공주에게 어느 정도 도움을 주었을 가능성이 있다.정의공주가 훈민정음 창제의 조력자였다고 믿어지는 또 하나의 가능성은 바로 ‘훈민정음’을 가장 환영하는 계층은 한문 생활이 불편했던 여성이라는 점이다. 그렇다면 그녀는 훈민정음 창제 과정에서 보조하는 데 그치지 않고, 새로운 문자의 필요성을 임금에게 간절하게 호소하면서 적극적으로 참여한 조력자였을 것이다. 훈민정음 창제 과정의 또다른 조력자 광평대군훈민정음 창제 과정의 또다른 조력자는 광평대군(廣平大君)이었을 것이다.광평대군은 제1차 왕자의 난 때 이방원에 의해 죽임을 당한 무안군(撫安君) 방번(芳蕃)의 양자로 입양시켜 제사를 받들게 했는데, 세종 18년 1월 13일 12살의 나이에 결혼하여 궁 밖에 나가서 살았다. 세종 18년 2월 5일 광평대군의 제택(第宅)을 짓게 하였다는 기록이 있듯이, 임금이 직접 지으라고 명하였지만 신하들의 비판을 받을 정도로 광평대군의 집의 규모는 굉장히 컸다고 하는데 사실은 임금이 자주 거처할 공간을 만들기 위해 별채를 지어 두었기 때문이었다. 이는 아마도 ‘훈민정음’을 만들기 위한 비밀의 장소로 이용하려는 세종의 의중이 담긴 건축이었다는 것을 짐작하게 한다.그 이유는 세종이 정비인 소헌왕후와의 사이에 8남 2녀의 자녀를 두었고, 후궁 5명과의 사이에 10남 2녀를 두었는데 세종 23년 되던 1441년 9월에 이미 두 차례에 걸쳐 정의공주 집을 다녀온 임금이 유독 다섯째 아들인 광평대군의 집을 이해 윤십일월 22일, 23일, 25일, 27일, 28일 등 6차례나 다녀오고, 또 이틀 뒤인 12월 1일 다녀왔다는 기록을 보아 보름 동안에 하루나 이틀 걸러서 일곱 차례나 다녀온 것이다. 이러한 임금의 연이은 거둥은 세종실록 뿐만 아니라 조선왕조 500년사를 통털어 전무후무한 기록이기 때문이다.그리고 특히 시선을 끄는 것은 임금이 광평대군의 집에 거둥하기 전인 윤11월 16일에 “왕비가 광평대군 이여의 집으로 이어하였다.”라는 것이다. 다시 말해 왕비인 소헌왕후가 광평대군의 집으로 미리 거처를 옮겼다는 것인데, 이후 환궁했다는 기록은 보이지 않는다는 점도 궁금증을 자아낸다.또 하나 궁금한 것은 모두 7차례의 거둥에 대해서 실록은 ‘광평대군 이여의 집에 거둥하였다가 곧 돌아왔다’라고만 기록되어 있을 뿐 임금이 광평대군의 집에 거둥한 사실에 대하여 아무런 이유가 기록되어 있지 않다는 점이다.그저 광평대군의 얼굴을 보고 싶은 것이 거둥한 이유였다면 광평대군을 궁으로 불러들여서 만나면 될 것인데 왜 그를 부르지 않고, 동대문 밖에 있는 그의 집을 그토록 자주 거둥했겠는가?훈민정음 창제 과정의 주요 조력자 중 한 사람인 광평대군을 궁으로 불러들여 훈민정음 창제에 관한 일을 의논한다면 반드시 새어나갈 것을 염려했기 때문에 임금이 친히 광평대군의 제택을 찾아갈 수밖에 없었을 것이다.그렇다면 훈민정음 창제 과정에서 17세에 불과한 광평대군의 어떤 점이 임금이 한 달 만에 7차례나 거둥하게 하였을까?“나이 어릴 때부터 학문에 힘써서 《효경》과 《소학》과 사서삼경을 다 통하고, 《문선》과 이태백·두보·구양수·소동파의 문집들을 두루 열람하였고, 더욱 《국어》와 《좌전》에 공부가 깊었으며, 음률과 산수에 이르기까지도 그 오묘한 이치를 다 알았을 뿐만 아니라 글을 잘 짓고 글씨의 필법도 절묘하였다.”이 실록의 기록에서 표현한 대로 광평대군은 어릴 때부터 효경과 소학과 사서삼경에 능통했을 뿐 아니라 음률(音律)과 산수(算數)에도 오묘한 이치를 통달한 매우 영특한 세자였다. 그래서 임금의 신뢰와 총애를 받아 천체관측을 수행하는 천문대인 간의대(簡儀臺)를 만드는 일도 총괄했을 정도로 천문학과 역학에 대한 지식도 높았다는 것을 알 수 있다. 이러한 광평대군의 학문과 재능은 훈민정음 창제에 절대적인 조력자의 요건을 갖추었기 때문에 임금이 하루가 멀다 하고 거둥하였을 것이다.그런데 광평대군은 훈민정음 창제를 도우면서 건강을 해쳤던지 훈민정음이 창제된 다음 해인 세종 26년 12월 8일에 창진으로 안타깝게도 20세의 생애를 마감했다. 처음 그의 병이 위독할 때 임금이 밤을 새워 자지 않았고, 끝내 죽으매 종일토록 수라를 들지 않았다는 실록의 기록은 훈민정음 창제 과정의 중요한 조력자였음을 알 수 있게 한다./<훈민정음 경산 칼럼>에서

훈민정음 창제 과정의 또다른 조력자 광평대군훈민정음 창제 과정의 또다른 조력자는 광평대군(廣平大君)이었을 것이다.광평대군은 제1차 왕자의 난 때 이방원에 의해 죽임을 당한 무안군(撫安君) 방번(芳蕃)의 양자로 입양시켜 제사를 받들게 했는데, 세종 18년 1월 13일 12살의 나이에 결혼하여 궁 밖에 나가서 살았다. 세종 18년 2월 5일 광평대군의 제택(第宅)을 짓게 하였다는 기록이 있듯이, 임금이 직접 지으라고 명하였지만 신하들의 비판을 받을 정도로 광평대군의 집의 규모는 굉장히 컸다고 하는데 사실은 임금이 자주 거처할 공간을 만들기 위해 별채를 지어 두었기 때문이었다. 이는 아마도 ‘훈민정음’을 만들기 위한 비밀의 장소로 이용하려는 세종의 의중이 담긴 건축이었다는 것을 짐작하게 한다.그 이유는 세종이 정비인 소헌왕후와의 사이에 8남 2녀의 자녀를 두었고, 후궁 5명과의 사이에 10남 2녀를 두었는데 세종 23년 되던 1441년 9월에 이미 두 차례에 걸쳐 정의공주 집을 다녀온 임금이 유독 다섯째 아들인 광평대군의 집을 이해 윤십일월 22일, 23일, 25일, 27일, 28일 등 6차례나 다녀오고, 또 이틀 뒤인 12월 1일 다녀왔다는 기록을 보아 보름 동안에 하루나 이틀 걸러서 일곱 차례나 다녀온 것이다. 이러한 임금의 연이은 거둥은 세종실록 뿐만 아니라 조선왕조 500년사를 통털어 전무후무한 기록이기 때문이다.그리고 특히 시선을 끄는 것은 임금이 광평대군의 집에 거둥하기 전인 윤11월 16일에 “왕비가 광평대군 이여의 집으로 이어하였다.”라는 것이다. 다시 말해 왕비인 소헌왕후가 광평대군의 집으로 미리 거처를 옮겼다는 것인데, 이후 환궁했다는 기록은 보이지 않는다는 점도 궁금증을 자아낸다.또 하나 궁금한 것은 모두 7차례의 거둥에 대해서 실록은 ‘광평대군 이여의 집에 거둥하였다가 곧 돌아왔다’라고만 기록되어 있을 뿐 임금이 광평대군의 집에 거둥한 사실에 대하여 아무런 이유가 기록되어 있지 않다는 점이다.그저 광평대군의 얼굴을 보고 싶은 것이 거둥한 이유였다면 광평대군을 궁으로 불러들여서 만나면 될 것인데 왜 그를 부르지 않고, 동대문 밖에 있는 그의 집을 그토록 자주 거둥했겠는가?훈민정음 창제 과정의 주요 조력자 중 한 사람인 광평대군을 궁으로 불러들여 훈민정음 창제에 관한 일을 의논한다면 반드시 새어나갈 것을 염려했기 때문에 임금이 친히 광평대군의 제택을 찾아갈 수밖에 없었을 것이다.그렇다면 훈민정음 창제 과정에서 17세에 불과한 광평대군의 어떤 점이 임금이 한 달 만에 7차례나 거둥하게 하였을까?“나이 어릴 때부터 학문에 힘써서 《효경》과 《소학》과 사서삼경을 다 통하고, 《문선》과 이태백·두보·구양수·소동파의 문집들을 두루 열람하였고, 더욱 《국어》와 《좌전》에 공부가 깊었으며, 음률과 산수에 이르기까지도 그 오묘한 이치를 다 알았을 뿐만 아니라 글을 잘 짓고 글씨의 필법도 절묘하였다.”이 실록의 기록에서 표현한 대로 광평대군은 어릴 때부터 효경과 소학과 사서삼경에 능통했을 뿐 아니라 음률(音律)과 산수(算數)에도 오묘한 이치를 통달한 매우 영특한 세자였다. 그래서 임금의 신뢰와 총애를 받아 천체관측을 수행하는 천문대인 간의대(簡儀臺)를 만드는 일도 총괄했을 정도로 천문학과 역학에 대한 지식도 높았다는 것을 알 수 있다. 이러한 광평대군의 학문과 재능은 훈민정음 창제에 절대적인 조력자의 요건을 갖추었기 때문에 임금이 하루가 멀다 하고 거둥하였을 것이다.그런데 광평대군은 훈민정음 창제를 도우면서 건강을 해쳤던지 훈민정음이 창제된 다음 해인 세종 26년 12월 8일에 창진으로 안타깝게도 20세의 생애를 마감했다. 처음 그의 병이 위독할 때 임금이 밤을 새워 자지 않았고, 끝내 죽으매 종일토록 수라를 들지 않았다는 실록의 기록은 훈민정음 창제 과정의 중요한 조력자였음을 알 수 있게 한다./<훈민정음 경산 칼럼>에서