|

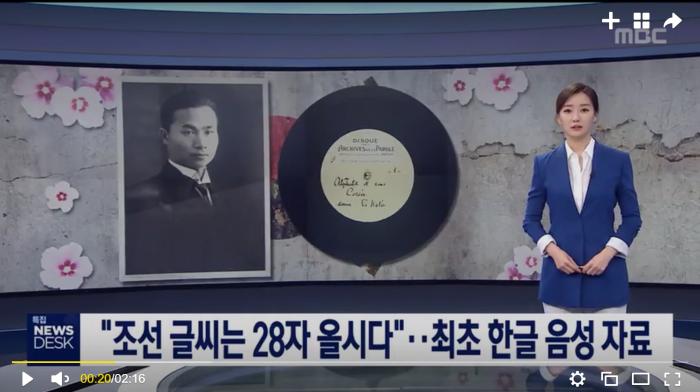

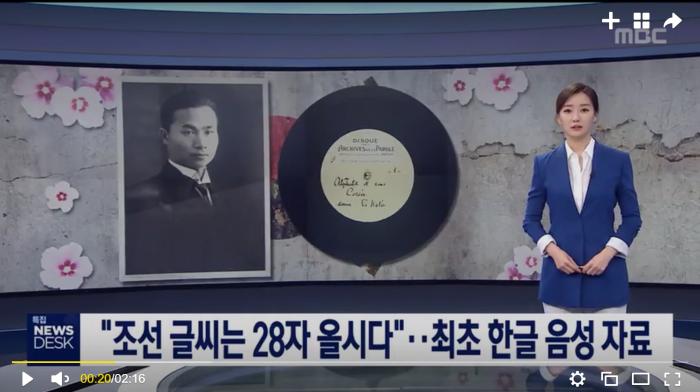

| ▲MBC뉴스데스크 방송 화면(2019.8.15.) 캡쳐 |

일제 강점기에 우리말을 지켜낸 사실을 영화화한 ’말모이‘가 2019년 개봉되면서 화제가 됐었다. 그 실제 인물이 고루 이극로 선생이다.

이극로 선생은 당시 독일, 프랑스, 영국 등에서 5년간 공부를 마치고 조선어연구회에 참여해 조선어사전 편찬에 매진했다. 당시 에피소드를 영화한 것이 ‘말모이’였다.

한편, 2019년 8월 15일 MBC 뉴스데스크에서는 이극로 선생이 1928년 5월 프랑스 소르본느 대학 인류학 팀과 녹음한 자료를 공개했다. 이 자료는 현재 프랑스 국립도서관에 2종이 남아 있는데 그 중 하나가 한글에 대한 소개이다.

(이극로 선생 육성) "조선 글씨와 조선 말소리. 이 글씨는 홀소리(모음) 11자와 닿소리(자음) 17자로 모다(모두) 28자 올시다."

이극로 선생은 자음과 모음을 설명하고, 실제 쓰이는 단어들도 기록했다.

“요 사이에 쓰이는 글씨는 아래와 같습니다. 아, 야, 어, 여...

이 소리들의 본보기를 말에서 들겠습니다. 아, 간다, 잘자...”

이 녹음 자료는 한글의 체계를 기록한 가장 오래된 음성자료란 평가를 받고 있다.

이 자료에 의하면 당시 조선 글씨는 24자가 아니라 훈민정음 창제 당시 쓰였던 28자가 온전하게 사용되었음을 말하고 있다. 즉 지금은 사용하지 않고 있는 ㅿ, ㆆ, ㆁ, ㆍ 등 4개 문자도 당시에는 사용했다는 방증이다.

이와 같은 녹음자료보다 더 중요한 것은 이극로 선생의 한글 발전에 기여한 족적이다.

1893년 경남 의령 출생인 이극로 선생은 19살 때 고향을 떠나 만주, 상해 등에서 독립운동을 했다.

이후 독립운동단체의 지원으로 1922년 독일 베를린대학에서 경제학을 전공해 박사학위를 취득하고 부전공으로 언어학과 인류학을 공부했다. 이어서 영국, 프랑스에서 연구 생활을 계속왔다.

앞서 언급한 프랑스 국립도서관에 보관 중인 녹음자료는 이 시기에 녹음한 것으로 추정된다.

1929년 조선으로 귀국한 이극로 선생은 유학생활 중 독일이 폴란드를 식민지배하면서 폴란드어를 말살하고 영국이 아일랜드를 식민 지배하면서 켈트어를 말살했듯이 일본이 조선어를 말살할 것이라고 예상하고 조선어가 망하면 조선도 망한다는 확고한 생각을 갖고 조선어 연구에 매진했다.

선생은 각계를 대표하는 108인의 뜻을 모아 '조선어 큰사전 편찬회'를 조직하여 위원장으로 활동하면서, 사전 편찬의 기초 작업으로 1933년 '한글 맞춤법 통일안'을 제정하고 1936년 '조선어 표준말'을 제정했으며, 1940년 '외래어 표기법 통일안'을 제정함으로써 국어를 비로소 문명어로서 완성시켰다.

이와 같은 한글맞춤법, 표준말 사전, 외래어표기법의 기준이 역사적으로 중요한 평가를 받는 것은 오늘까지 남⋅북한에서 기본체계를 유지하고 있다.

선생은 1948년 4월 건민회 대표로 '남⋅북 제정당 사회단체 연석회의' 참석차 김구 선생과 함께 평양에 갔다가 북한에 남아 한글 연구를 주도했고, '문화어운동'을 이끌면서 북한 조선어학의 기초를 닦았다.

이후 최고인민회의 대의원(1948~1972), 조국통일민주주의전선 의장(1964), 조국평화통일위원회 위원장(1970) 등을 역임했고 1978년 병사했다.

남⋅북 분단 이후 70여년 동안 서로 다른 체제에서도 그나마 말과 글이 통할 수 있는 근본 원인은 이극로 선생이 1933년 제정한 한글맞춤법 통일안의 역할이 한몫했기 때문이다.

지금까지 이극로라는 이름은 학교에서도 역사책에서도 한 번도 거론 된 적이 없는 이름이지만, 일제강점기 1929년부터 1970년대까지 한글 발전에 많은 기여를 한 한글학자로 보배같은 존재라는 걸 잊지 말아야겠다.